創英こどもゼミProject

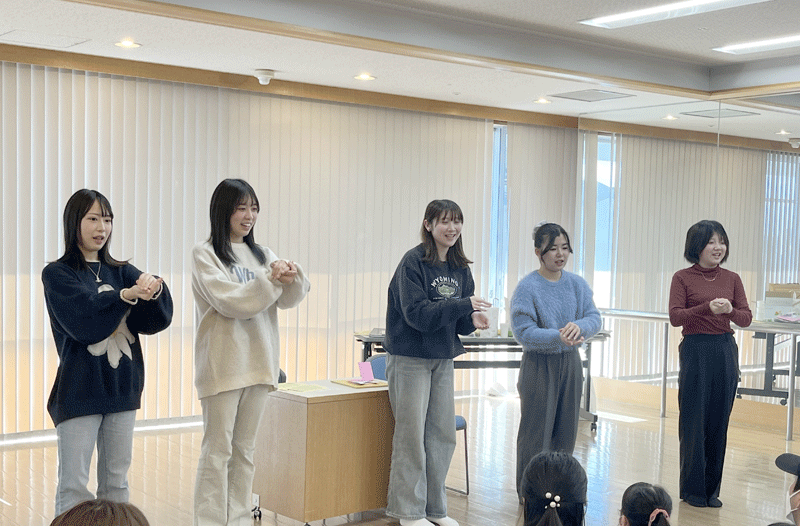

ハロウィン交流会の開催!

基礎ゼミナール合同企画

1年生の基礎ゼミでは学生の自主的な取り組みを応援しています。今年の1年生はハロウィン交流会を行いました。交流を深めるだけでなくイベントを通じて季節を感じることやハロウィンの由来を調べるなど行事について学ぶことも目的としました。

制服や着ぐるみなど各自の好きな仮装で参加し(もちろん私服の参加も大歓迎!)、教員もともに楽しみ、それぞれがインスタ映えする写真を撮ったり、ビンゴ大会やイントロクイズなど企画し楽しみました。

霧ヶ丘の地域の方々との交流

平野ゼミ

大学の隣は霧ヶ丘という地域です。この霧が丘地域のケアプラザを中心に霧ヶ丘地区社会福祉協議会が行っている活動に参加しています。 子育てサロン(乳幼児と保譲者の交流の場)や、配食サービス(昼食の配食・見守り)、談話会(交流サロン)、ひまわり教室(リハビリ教室)など、子どもだけに限らず、様々な人たちとの交流をしています。 地域の方々からは学生が来てくれるとうれしいとの声があり、学生は様々な人たちと関わりに関心をもちお互いに笑顔のある交流となっています。

育てておいしく食べよう:プロジェクト

平野ゼミなど

30年度は三つのゼミ(平野など)の1年生(基礎ゼミ)と3年生(卒業研究ゼミナール)が共同して、野菜作りの基礎知識を体得しようと、このプロジェクトを立ち上げました。

4月25日に第一回の共同ゼミが行われ、まず、全員でプロジェクト名を考えました。

「育てるプロセスを体験したい・食べること大好き」ということから、このプロジェクト名に決定しました。 栽培法は、畑のない園を想定してプランター栽培とし、どんな野菜を育てるかをゼミごとに話し合いました。

平野ゼミは、「おやつ」の時間をイメージして、スイカとポップコーンをメインにトマトとキュウリを育てることに決め、他のゼミは、「ピザづくり」を目指して、トマト・オクラ・ナス・ピーマンなどを育てることに決めました。また、他のゼミは、「天ぷらうどんづくり」をイメージして、ナスとピーマンなどを育てることにしました。また、土嚢袋を使ってサツマイモを育てることに決めました。

これから、野菜の育ちとおいしくいただくための活動プロセスを報告していきます。

食を通じて仲良くなるゼミ

ゼミごはん

研究室で教員とランチを食べながら話せば会話が弾みます。

だけどお弁当を持ってくる買ってきて食べるだけではつまらない。そんな声から、ランチをみんなで作り、「おいしいね」「たのしいね」と言いながら食べるようになりました。

そして小さな研究室でくっつきながらつくるランチはいつの間にか「ゼミごはん」と呼ばれるようになりました。

ごはんは人をつなげます。でも良く考えてみると、これは地域で多彩に取り組まれている子ども食堂での子どもへの関わりかたに通じるのかも知れません。

すずちゃんとゆかいな仲間たち

鈴木ゼミ

子どもたちと、音楽を通して楽しく遊べる“せんせい”を目指して3、4年生一緒に学んでいます。

-

みんなで創り出すゼミ

学園祭では、毎年、子ども向けのイベントを行っています。

子どもたちにとって、安全で心に残る教材作りを追求しています。 -

企画から実行まで、現場で生かせる力をつけるゼミ

みんなでアイデアを出し合って、半年かけて準備をします。

子どもたちや、地域の方からは「また、来年も楽しみにしてるよ!」という声をいただく時が本当に嬉しいです!。

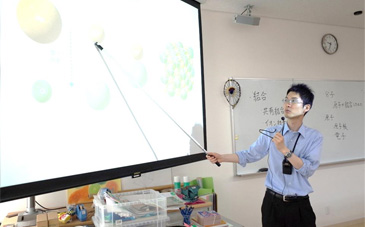

楽しい理科実験

若生ゼミ

物理や化学というと、難しい、計算ばかりでつまらない、というイメージがありませんか?でもよく思い出してみてください。小さい頃は身の回りのことに色々な疑問を感じませんでしたか?実は身の回りの不思議についての疑問に答えてくれるのが物理や化学、生物といった「理科」なんです。

やってみるゼミ

子どもたちに自然の楽しさや不思議を伝えるにはどうすれば良いでしょうか?

そのためには子ども自身が実際に見たり触ったりするなど体験することが重要です。

例えばこんな実験です。

- 実験したあと食べられる

- 音や光を楽しむ

- 色の変化を観察する

子どもが楽しめる理科実験を私と一緒に考えてみませんか?

![今年も上川井幼稚園の園児さんが大学に遊びに来てくれました!(11月7日[金])](https://www.soei.ac.jp/wp-content/uploads/2025/11/20251114e567x425.png)